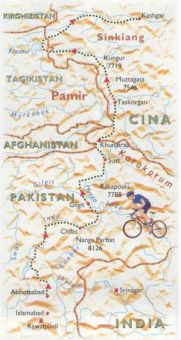

PAKISTAN - CINA 1996

KARAKORUM HIGHWAY

Sulla via della seta

di Maurizio Doro

(Pubblicato su NO LIMITS WORLD Febbraio 1998)

Nella piccola sala dell'aeroporto di Islamabad c'è l'unico nastro trasportatore che sta girando a vuoto già da 45 minuti senza nessun bagaglio sopra.

Tutti se ne sono andati tra la confusione e le grida per accaparrarsi i pochi carrelli sgangherati a disposizione, anche gli unici occidentali, una spedizione di 7 alpinisti svizzeri.

Siamo rimasti solamente io, due pakistani e tantissimi poliziotti armati che controllano l'aeroporto, aumentati in questo periodo dopo i numerosi attentati che sono avvenuti nel paese. Sono preoccupato, ma dopo aver chiesto con insistenza ai vari responsabili del perché di questo strano ritardo ed essermi ogni volta sentito rispondere "No problem Sir", mi siedo sugli sgabelli scoloriti vicino alle pareti scrostate. Osservo silenzioso e fisso il nastro cigolante, non me ne sono accorto, ma passivamente mi lascio avvolgere dal caldo, reso appena sopportabile dalle grandi ventole che girano sopra le nostre teste, ma sudo molto e ho la camicia completamente bagnata.

Sconsolato sto già pensando a come potrò spostarmi senza la mia mountain-bike, quando improvvisamente oltre la vetrata, sulla pista, vedo arrivare un piccolo furgoncino che trasporta alcune valige e una grande scatola: è la mia bicicletta! Le gocce di sudore sul mio viso lasciano spazio ad un sorriso liberatorio e lo lancio ai 2 pakistani che però mi guardano indifferenti e silenziosi; loro, per tutto il tempo erano rimasti tranquilli e sicuri come se fosse tutto normale e solito.

Carico il mio bagaglio su un carrello, ormai posso scegliere e faccio le cose con calma, sbrigo le ultime formalità e mi avvio verso la "libertà".

Quando supero l'ultima porta e mi ritrovo nel grande parcheggio, oltre al caldo soffocante e alla luce intensa, mi assale una folla di decine e decine di persone, tassisti, guide, ragazzi, facchini, albergatori, venditori, che come leoni affamati vogliono offrire qualcosa. Tutti mi sono addosso, mi tirano la camicia, il materiale, il carrello e gridano "my friend, my friend". Sembra di essere in un pentolone di acqua calda, non vedo e non sento nulla oltre il carrello, non sono padrone di me stesso, sono confuso, ma è solo un attimo, con autorità e sicurezza, cresciuta poco alla volta nei miei precedenti viaggi in Asia, grido anch'io e impongo la mia personalità con forza (sono costretto per non soccombere).

Scelgo con fermezza un tassista maturo nell'età, con il viso scuro seminascosto da una folta barba nera dai movimenti precisi e sicuri che fa da scudo contro gli attacchi divenuti sempre più deboli degli altri che sentono di aver perduto un'occasione di guadagno. Nel taxi mi sento sicuro, ma è solo quando mi trovo all'interno della camera dell'albergo e sono disteso sul letto, con attorno per terra tutta la mia roba compresa la bici, che mi rilasso completamente e chiudo gli occhi accarezzato dall'aria che sembra fresca, spostata dalle pale della ventola.

Mi trovo a Rawalpindi, 15 km dalla capitale Islamabad, una città nuova: infatti solo 35 anni fa nella zona in cui sorge, non c'era nulla. Essendo Karachi troppo isolata, si decise di dar vita a una nuova capitale, così la costruzione iniziò nel 1961 ed ora la troviamo abitata da 35000 persone. Non ha centro ne’ vie principali, ma è divisa in settori ognuno con il proprio centro, la propria zona residenziale, i negozi, i parchi: è un centro amministrativo.

Ho preferito questa città splendente nei suoi colori esotici di genti e bazar e così vera con i suoi quartieri (io sono nel Saddar Bazar dove si possono trovare degli alberghi economici e come ogni bravo viaggiatore che si rispetti, anch'io faccio parte degli squattrinati).

Piacevole città di 1 milione e 400 mila abitanti, con il suo insieme di mercati e persone che si diramano in ogni direzione, un caos che gusto volentieri, mi diverto ad osservare la confusione fatta di gente che grida ed urla, di strade affollate dove i carretti trainati dai cavalli e gli apetaxi si aprono a stento la strada in un continuo concerto di clacson tutto avvolto da smog intenso. Tutto questo trambusto è reso pittoresco dalla presenza di autobus che sono lo specchio della vita pakistana, decorati come altarini, con paesaggi, scritte del Corano, catenelle in metallo e legno e disegni psichedelici, presi d'assalto dalla gente che ci sale con ogni cosa e richiamati dall'invito del bigliettaio che urla e batte la mano sulla lamiera.

La vita della città è veloce e frenetica anche se il gran caldo di fine luglio può arrivare a 45° e la gente trova refrigerio alle bancarelle dove venditori di ghiaccio offrono bibite fresche.

Rimango un paio di giorni, il tempo necessario per organizzare il mio viaggio e montare la bici.

Decido però di incominciare la mia avventura da Abbottabad, a 120 km da Rawalpindi, evitando così un tratto di strada molto pericoloso per via del grande traffico di camion guidati da autisti poco rispettosi: anche quello che sta guidando questo pulmino sta rispettando la regola. Non voglio pensare a quelli che sono saliti sul tetto e alla mia bici in balia delle curve e delle buche, anche perché qui all'interno sono osservato da tutti in silenzio.

Mi trovo in Pakistan, un paese musulmano dove le ferree regole dell'Islam sono molto sentite, sto vivendo il primo vero contatto con la realtà quotidiana e mi appresto a cominciare questa impresa, però mi sento molto sicuro e consapevole: la strada che sto per fare non e’ il giro della domenica.

Oltre alle difficoltà che potrò incontrare lungo la strada, dovrò fare i conti anche con la popolazione locale e cercare di rispettare il più possibile le loro usanze. Infatti, indossare abiti succinti o anche solo sportivi può risultare irriguardoso se non addirittura irriverente nei confronti di un musulmano. Per non urtare la suscettibilità della gente ed entrare subito in sintonia con essa, ho comperato un shalwar qamiz, il tipico vestito che copre tutto il corpo come vuole la loro religione. Questo è stato molto apprezzato e ha reso il viaggio più facile.

La KKH, iniziata nel ‘66 ha richiesto quasi 20 anni di lavoro, 25000 operai e 800 morti, per collegare il Pakistan alla Cina da Islamabad a Kashgar, attraverso una delle terre più inospitali del mondo. Con la salita al passo Kunjerab è uno dei percorsi più ambiti dai bikers. Ricalca l'antico tracciato di uno dei rami della via della seta, battuto da mercanti carichi di merci preziose, da pellegrini in viaggio per diffondere il buddismo in Cina, da eserciti cinesi scesi a conquistare.

Non vedo l'ora di inforcare la bici e pedalare su questa strada, il desiderio di vedere, conoscere ed arrivare alla meta mi da entusiasmo ed euforia e non mi accorgo che la ruota posteriore è scentrata, probabilmente la gente che è salita sul tetto dell'autobus ci si è seduta sopra. Solamente quando decido di fermarmi e cerco un posto per dormire il fatto si presenta ai miei occhi. Quella che trovo è una camera spaziosa, ne ho bisogno perché devo sistemare il cerchio sballato, un'operazione molto lunga che in qualche modo riesco a sistemare.

Il paesaggio comincia a mutare, attraverso risaie, campi di grano, mais, orzo e patate, anche piantagioni di marijuana. Intravedo le prime montagne e la strada che va e viene sembra giocare a nascondino. E' tutto ancora ricco di vegetazione e molto verde, interrotto solamente da qualche frana provocata dai violenti acquazzoni del monsone proveniente dal golfo del Bengala.

Nuvoloni e piogge intense fanno scendere la temperatura, ma per me sono guai: le strade nei paesini diventano fiumiciattoli e le fognature dei canali all'aperto si mescolano sulla strada e schizzano dalle ruote sul mio corpo. Dopo vari tentativi di comunicazione riesco a far capire il mio problema e mentre gli anziani mi stanno attorno e mi offrono del tè, altri mi preparano un parafango.

Il piccolo fiume Nandhiar che mi seguiva si getta nelle acque del grande Indo a Thakot.

Il fiume Indo, uno dei grandi fiumi del mondo, nasce dalle cime del Tibet, è la spina dorsale del Pakistan che attraversa in tutta la sua lunghezza ed ha permesso che alcune regioni come il Punjab e il Sind, dove vive la maggir parte della popolazione, si trasformassero da zone semi desertiche a granaio del paese.

Mi trovo nella regione del Kohistan, chiamata anche "Yaghistan" terra di ribelli in persiano, famosa per le guerre tribali e sanguinose faide, un'area semiautonoma dove gli stranieri non sono accolti molto calorosamente; perfino la polizia tende a stare alla larga e mi ha consigliato di non pedalare mai dopo le 6 di pomeriggio. Nonostante cio’, durante il giorno ho fatto ugualmente incontri particolari: gruppi di bambini che mi tiravano dei grossi sassi da distanza ravvicinata, e che io distraevo gettando a terra palline colorate.

Cerco sempre di partire presto la mattina per sfruttare le ore fresche, se si può dire fresco i 32/34° che ci sono anche in camera e mi impediscono di dormire bene, ma parto sempre molto fiducioso con un bel carico d'acqua.

In Pakistan, come generalmente in tutti i paesi asiatici è praticamente sconsigliato bere acqua a noi europei, a meno che non sia in bottiglia o bollita, per evitare la dissenteria o le infezioni più gravi, ma con le mie pastiglie allo iodio io sono tranquillo e non ho mai avuto problemi. Ne bevo dai 6 agli 8 litri più tè e bibite che trovo nei piccoli villaggi lungo la strada.

Faccio degli incontri molto veloci, ma altrettanto molto sinceri, infatti quando passo tra questi paesini saluto subito gli anziani seduti all’esterno delle case sulla strada e loro rispondono decisi con un invito a fermarmi tra loro. Io non ho nulla da offrire se non me stesso alla loro curiosità. Agli anziani è sufficiente che io sieda tra loro e beva il tè offertomi, mentre i ragazzi sono più attratti dalla bici e dal materiale, toccano tutto, si spingono e fanno bagarre per cercare di toccare le leve dei freni e i tasti del contachilometri, ma quando le grida si fanno più accese o io mostro preoccupazione o disapprovo, solitamente il più anziano con parole decise e il solo cenno della mano li allontana silenziosi; mi hanno sempre dato rispetto.

Le salite sotto il sole a oltre 40° e 80/90% di umidità sono molto faticose e c'è il pericolo della disidratazione e del colpo di calore o di sole, perciò mi fermo diverse volte e mi metto sotto le cascatelle lungo la strada, diventa quasi un rito quando trovo una cascata. Prima la osservo per tutta la sua altezza e inspiro lentamente, poi mentre scendo con gli occhi e appoggio lentamente la bici a terra espiro forte. Mi tolgo solo gli scarponcini e le calze, lascio anche il cappello e mi avvicino gocciolante di sudore, appena sotto mi fermo con i piedi appena immersi nella prima acqua mentre quella nebulizzata che scende lontana dalla roccia mi avvolge e si mescola con le gocce di sudore che si ingrossano fino a scoppiare. Sono tutto bagnato. Faccio tutto questo fermo con le braccia aperte e il viso sollevato, voglio che sia l’acqua a scoprire ogni mio punto caldo. Poi gioco e mi siedo sotto completamente. Il fresco è meraviglioso, anche i pakistani lo fanno abitualmente sia per loro che per i loro mezzi. Ultimo sacro movimento prima di andare via: riempio il cappello e me lo metto in testa, mi metto gli scarponcini con l’acqua che sta ancora scendendo lungo il corpo, salgo sulla bici senza mai scrollarmi o togliermi una goccia d’acqua con le mani, perché so che tra qualche minuto sarò completamente asciutto dell’acqua fresca e nuovamente bagnato di sudore caldo, perciò voglio godermela fino in fondo e pedalo fino alla prossima cascata che può essere distante anche diverse ore.

La strada è incredibile, sale e scende silenziosa, il sole e il fiume Indo si accompagnano nel loro movimento senza fine mentre la strada li segue inanimata, solitaria, e così rimane anche dopo il mio passaggio.

Faccio molti chilometri in completa solitudine, non ho mai pedalato così, ma è una situazione che ho ricercato da diverso tempo, il precedente viaggio in Tibet ha maturato in me questo desiderio di fare un'esperienza molto forte, di vivere emozioni molto intense.

Sogno, e i miei pensieri spaziano nel tempo. Solamente il passaggio di qualche camion pittoresco mi sveglia e mi riporta alla realtà.

Anche oggi molti gruppi di bambini mi lanciano sassi, ma io li distraggo con le palline colorate: è stata una bellissima idea, infatti le tengo sempre a portata di mano e quando da lontano vedo gruppi di bambini che raccolgono sassi io le mostro e le butto a terra, loro si azzuffano per raccoglierle e posso quindi allontanarmi velocemente. Sono stato fortunato perché non li ho mai trovati in salita.

Ho fatto solo 40 km. Un ventaccio fortissimo mi costringe a fermarmi a Dassu, un piccolo villaggio ridotto male, i mercati ai lati della strada sono deprimenti e ancor più oggi, si vede gente che scappa da ogni parte e oggetti scaraventati ogni dove. Anch’io la scampo per un soffio, una tettoia di lamiera è sollevata in aria e poi cade proprio dove fino un attimo prima stavo al riparo dal vento, ferendo alla gamba un giovane.

Fortunatamente sono nelle vicinanze di un dormitorio usato da camionisti di passaggio; ora non c’è nessuno. Mi propongono la camera migliore (solo perché ha il telefono che viene usato da tutti come telefono pubblico), funziona solamente la ventola alla velocità massima e la doccia; un getto d’acqua esce da un tubo nella parete, però a me sembra confortevole con tutte le comodità e ne approfitto per sistemare la ruota che non era completamente a posto.

Tutti mi sono attorno e mi osservano, riesco a comunicare con qualche ragazzo. Con molta disinvoltura qualche bambino sta giocando con delle armi, da lontano sembrano dei giocattoli ma quando si avvicinano mi accorgo che il mitra è vero, mostro la mia preoccupazione e quando poi tolgono il caricatore mi accorgo che aveva pure il colpo in canna. Qui sono armati, come generalmente al nord e mostrano le armi con orgoglio e fierezza, pure un Kalasnikov. Con le armi possono confrontarsi e pretendere rispetto, e nonostante il loro aspetto bellicoso si rivelano molto cordiali e mi procurano cibo e acqua. Verso sera mi improvvisano una festicciola e mi offrono frutta e melone, passiamo una viva serata insieme e loro si divertono con la mia bicicletta.

22 agosto

La sveglia è alle 6, anche se non ho dormito bene sia per il caldo che per le zanzare, mi preparo in fretta, oggi devo fare 130 km per arrivare a Chilas, un grosso paese.

I localini lungo la strada, dove mi fermo per mangiare, sono sempre gestiti da soli uomini, le donne infatti rimangono chiuse in casa; offrono riso e dhal con chapati, il tipico pane piatto non lievitato che si trova in Asia e viene cotto attaccato alle pareti dei forni d'argilla. Sto bene in questi posticini, vedo che la gente mi accetta e si offre volentieri.

Lo stomaco è pieno, il rifornimento d'acqua c'è, ora posso affrontare questi saliscendi continui. Dopo diverse ore il paesaggio si fa molto aspro e totalmente desertico, l'ambiente è di un solitario incredibile, la strada è proprio inserita nella montagna, è stata strappata roccia a volte centinaia di metri a picco sul fiume. Questo è il tratto di strada che per la sua costruzione ha richiesto più tempo e vite umane che in qualsiasi altro punto. I lavori sono stati bloccati dalle temperature più torride e dal gelo più terribile, io ci sto passando ora con 40°, stanco, affamato e con il fondo schiena dolorante. A volte la strada fa paura e sembra che debba crollare d'un tratto, le pietre sovrastanti sono minacciose, ma la manutenzione è continua e tempestiva in caso di frane.

E' un tratto questo che mette a dura prova, specialmente se si è soli, a volte non so neanche dove porta la strada, in mezzo a queste valli desertiche dove non si vede nessuno per lunghe ore.

Sono spossato dal caldo ma recupero nelle discese e mi giro ogni tanto per controllare il carico, ma devo stare molto attento a non ondeggiare e sbandare: mi è capitato una volta di rigirarmi e di trovarmi al limite della strada sul precipizio, ho preso un grosso spavento e ho gridato con rabbia. Non l'ho più fatto.

Due giorni dal colore costante, caldo e roccia.

Non mi sembra vero, i ghiacciai del Nanga Parbat che si sciolgono e alimentano l'Indo, gli affluenti delle acque azzurro ghiaccio creano un effetto magico quando si mescolano e creano oasi verdi e fresche dove il profumo dei cedri è inebriante: questa sensazione cancella il dolore e la fatica e mi abbandono, lascio il mio corpo in balia di queste onde.

Gilgit è vicina. Un grosso paese dal gran movimento dove si possono organizzare molti trekking in bellissime valli sconosciute e verso il famoso Nanga Parbat di 8126 m.

La gente è molto cordiale, ma quello che più impressiona del paese e così come in tutti gli altri villaggi, è la quasi totale assenza di donne. Quelle non si vedono quasi mai e se si vedono sono coperte completamente dalla testa ai piedi. Al mercato, nei localini, per le strade, solo uomini. Una società senza donne, loro rimangono in casa fin dalla pubertà, protette dagli sguardi indiscreti, rispettando la purdah. Una città senza donne è un giardino senza fiori: viene un po’ a noia.

Lascio il paese e la strada si insinua ancora tra le montagne seguendo ora il fiume Hunza. La gola è ardente e desolata anche se affascinante, ma quando si allarga mi appaiono le cime innevate dei grandi 7000, tra cui il maestoso Rakaposki di 7788m. Ogni tanto attraverso villaggi di poche case fatte di legno e fango, negozi poverissimi dove poco posso comprare e sono costretto a fare grandi tratti per essere sicuro di trovare un posto per dormire riparato, un alberghetto o un dormitorio al posto della tenda per motivi di sicurezza.

370 km in 3 giorni per arrivare a Karimabad, l'antica capitale della valle dell'Hunza.

La valle bellissima e il verde che appare è frutto dell'ingegno dell'uomo che è riuscito a canalizzare l'acqua dei ghiacciai anche per decine di km scavati nella roccia. Per secoli queste valli sono rimaste isolate dal resto del mondo, raggiungibili solo a prezzo di viaggi inumani su sentieri sconnessi a picco sui fiumi o attraverso traballanti ponti di corda. Ora con il passaggio della KKH la valle e tutti i paesi sulla strada ne hanno tratto beneficio.

Quando lascio la valle a 2500 m so che è l'ultima possibilità di rifornimento abbondante e buono, mangio dei minestroni buonissimi con gli abitanti molto calorosi.

La temperatura comincia ad abbassarsi e pedalo molto bene, alcune salite impegnative cominciano a portarmi in quota e la corrente di aria fredda mi investe all'improvviso, annuncia che sto sfiorando un ghiacciaio ricoperto di massi e detriti. I paesini che incontro sembrano finti come se qualcuno li avesse raccolti e messi in queste zone aride senza vita tra questi ghiacciai immensi. Piccole terrazze coltivate e alberi da frutto permettono vita a uomini e animali. Qui le donne non seguono la purdah, non sono velate e partecipano alla vita sociale. L'invasione di Alessandro Magno nel 327 a.C. ha lasciato la sua impronta, così è possibile trovare gente dai lineamenti europei, occhi azzurri, capelli biondi e visi addolciti dalla carnagione chiara.

5 agosto: alla dogana Pakistana di Sust sono le 13:30, avevo programmato di fermarmi in questo paese per fare un buon rifornimento di acqua, biscotti e frutta secca perché per almeno 3 giorni avrò grosse difficoltà a trovare cibo, ma il paese si rivela estremamente squallido, perciò faccio una breve sosta, mangio un piatto di riso con patate e fagioli pieno di porcheria e riparto quasi subito.

Supero il confine dopo qualche piccola incomprensione con i poliziotti e i doganieri, che mi ha messo in ansia, mi hanno fatto compilare diversi moduli e hanno controllato tutto il materiale, ma quando hanno lanciato delle grida per far alzare la sbarra mi crescono brividi di grande gioia, ma anche incognite per la strada che non conosco.

La strada è molto pericolosa, facile alle frane, 80 km di salita dai 2800 m ai 4730 m ma voglio spingermi più che posso sotto il passo Kunjerab perché so che sarà molto impegnativo.

Mi fermo a Dih dove alcune case abbandonate danno ricovero a pastori e guardie forestali che sono ben felici di vedermi e mi indicano un posto per poter piantare la tenda, che in tutto il percorso ho utilizzato solamente 2 volte.

La sera piove molto e fa freddo, ma la tenda regge bene e trovarmi dentro con attorno cose famigliari mi fa sentire come a casa, per un attimo non penso alla durezza dell'ambiente esterno.

La notte è passata veloce e alle 7:30 mi ritrovo sulla strada insieme a un gregge di pecore e capre lontane parenti della capra di Marco Polo: un animale raro e protetto dalle dimensioni ridottissime ma con corna che possono raggiungere i 2 m di lunghezza e che viene ugualmente cacciato, da ricchi europei, pagando un permesso fino a 100 milioni di lire.

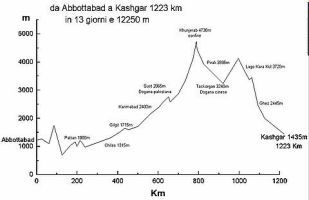

Lungo la salita incontro un altro check point, mi dicono che manca ormai poco al passo. Sono vestito pesante perché la temperatura non supera i 12°, ma posso considerarmi fortunato perché il tempo è buono. La strada è impegnativa e non incontro nessuno, e dopo 6 ore arrivo al passo Kunjerab, il confine su strada più alto del mondo, dopo 788km e 10250m di dislivello. Sono contentissimo quasi da non riuscire a descrivere queste emozioni, mi sembra quasi di non esserci. Non ricordo più così intensamente i luoghi dove vivo, i loro odori, mi sfuggono i visi degli amici, le loro voci. I problemi nel nostro mondo mi sembrano irreali e lontanissimi.

Ora il mio solo pensiero è raggiungere il confine cinese.

Me ne hanno parlato male: sembra che non ti lascino passare, con la bici poi neanche a parlarne. Ma io sono molto determinato, voglio arrivare a Kashgar in qualsiasi modo.

Inizio la discesa, coperto dal passamontagna che trattiene il caldo del mio respiro, velocemente verso il confine, solamente 5km. Chissà cosa inventerò per passare.

Incredibile, qualche dea mi ha aiutato, è successo tutto in un lampo, i giovani militari cinesi non hanno sorriso, ma mi hanno dato una specie di permessino fino alla dogana di Taskorgan e mi ritrovo in un sogno tra i cammelli dell'altopiano del Pamir a 4200m, con il confine ormai lontano.

Se prima della frontiera pedalavo in canyon, tra vette aguzze, pietre rotolanti e ora sono su pascoli verdi, tra panorami che si perdono all'infinito. Il Pamir è un altopiano circondato dalle cime più alte del mondo. La strada sembra un tappeto steso in un deserto di sassi, solo i pali della luce e la presenza di pastori mi ricordano che non sono solo.

Sono nella regione cinese dello Sinkiang, grande 5 volte l'Italia, dove vivono tagiki e kirghisi. I tagiki sono semi nomadi che vivono in case di pietra e legno, si dedicano all' agricoltura in primavera coltivando orzo, fagioli e grano e in estate si trasferiscono con yak, cavalli e greggi nei pascoli alti. I kirghisi sono invece nomadi di origine mongola e vivono nelle yurte: le tende circolari coperte di feltro di pecora o cammello.

Il paesaggio è incantevole, richiama tranquillità, mi sento anch'io un nomade solitario che pedala nel nulla su una piattaforma che sembra non abbia vita: il silenzio è assoluto.

Non passo inosservato e gli incontri sono molto particolari, qualche camionista che fa rifornimento d' acqua per il proprio mezzo sulla strada mi ferma, mi offre anguria e frutta, altri tentano in tutti i modi di comunicare, stiamo seduti a terra e mentre io offro della frutta secca loro si fanno delle sigarette con carta di giornale. Qualcuno gareggia con me in bicicletta e mi accompagna verso il lago Karakul dove ci sono delle yurte e dormitori. Il posto è molto conosciuto, è una base per i trekking, le scalate al Muztagata di 7546 m e al Kungur di 7719 m.

Ormai sento che la meta è vicina. La strada procede in discesa e in una bellissima valletta mi appare un sogno stupendo: un accampamento di yurte, sono 5 in tutto e molto distanziate fra loro. Mi fermo e osservo silenzioso questa bellissima finestra aperta, è tutto ben amalgamato, solo il mio respiro affannoso disturba. Bambini vestiti come ometti in giacca e berretto stile anni 20 si rincorrono e giocano tutti impolverati gridando spensierati. In lontananza si vedono sparsi gli animali al pascolo, yak e asini. Alcune donne stanno lavando nel fiume vicino. Una di loro mi fa cenno di avvicinarmi ed io non esito, la seguo fino all’entrata di una yurta, sposta un vecchio tappeto pesante e scolorito dal tempo che funge da porta e mi accoglie nella casa molto umile, con pochi oggetti, ma molto pulita. Il pavimento di terra è coperto di tappeti, pelli e coperte arrotolate con cura ai bordi: sono i loro giacigli per la notte. Sulla destra, un mobile antico con sopra degli oggetti probabilmente tramandati e un piccolo separè fatto di pelli costituiscono una piccola stanza dove le donne della famiglia si cambiano e rimangono nella loro intimità. Il capofamiglia, un uomo piccolo e tozzo dai pochi peli sul volto, mi fa accomodare a terra con le gambe incrociate (non ci sono tavoli e sedie). Non riusciamo a comunicare, ma c'è una grande intesa fatta di sguardi e gesta.

E' meraviglioso, non mi sento spaventato, sono sereno: i figli mi portano dell’ottimo pane e una grande tazza di yogurt che io però cerco di rifiutare simulando un possibile mal di stomaco. Il padre allora immerge un grosso cucchiaio nella tazza, si porta lo yogurt alla bocca e lo succhia come per dire: "se lo mangio io lo puoi mangiare anche tu" e mi ridà il cucchiaio ; sono costretto a mangiarlo. Era così fresco e per me un sapore nuovo che l'ho divorato insieme alle deliziose frittelle preparate dalla mamma accanto alla piccola stufa accesa al centro della tenda. La stufa, alimentata con radici e sterco di yak, e’ il punto principale di collegamento per il nucleo famigliare. E' una bella scena di vita famigliare che vivo bene.

Sarà stata la fame o la spossatezza, ma tutto mi è parso così favoloso che ancora ora qualche volta vorrei ritrovare quei sapori.

Quando riparto c’e’ un vento cosi’ forte che mi obbliga a pedalare con forza anche in pianura, scendo anche a spingere.

Lungo la strada devo superare alcuni torrenti e in uno di questi mi scivola la bici quel tanto che basta per bagnare la telecamera e danneggiarla rovinandone la qualità e parte del materiale. Riuscirò però, a Kashgar, a farmi fare delle riprese da alcuni turisti con una videocassetta nuova.

Dopo 13 giorni, 1223 km e circa 12250 m di dislivello, arrivo a Kashgar, un’oasi annunciata da filari di pioppi che costeggiano la larga strada. Da 2000 anni e’ crocevia di commerci e carovane tra oriente e occidente, e questo rito si ripete con il Sunday bazar, il mercato della domenica. E' un esplosione di colori, di scambi, di caos, di grida, di spinte, di odori. Ci si trova di tutto: dai tappeti ai mobili, dalla frutta al bestiame. Io giro tutto il giorno, mi perdo nelle viuzze tra le bancarelle e gli affari.

Questo viaggio mi ha lasciato una bella impressione, però non so se ho fatto la KKH per arrivare a Kasghar o forse se ho fatto la KKH da solo per trovare qualche cosa.

Mauri

Copyright © 2019 MaurizioDoro.it Tutti i diritti riservati.